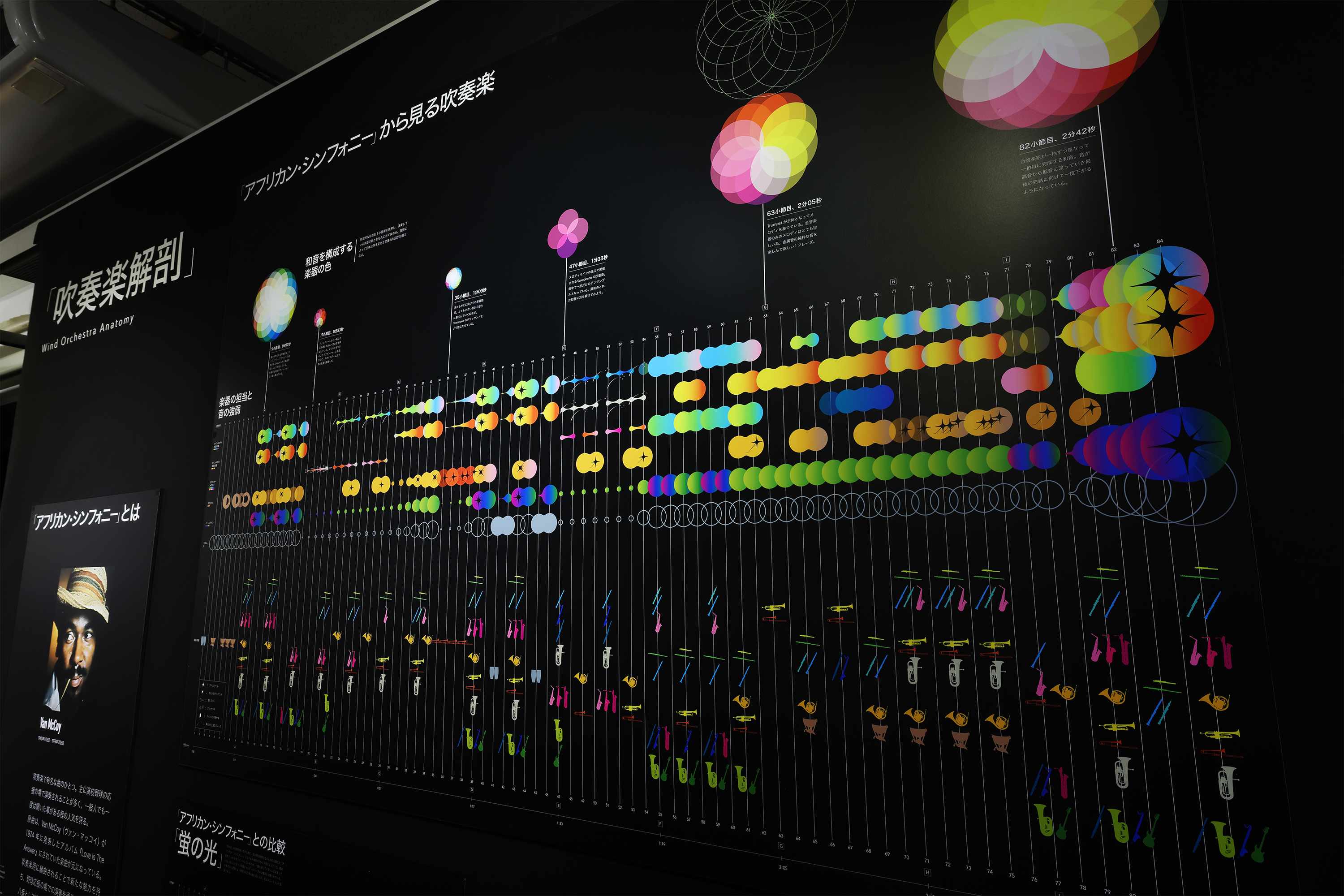

「アフリカン・シンフォニー」から見る吹奏楽

松田和奏

小学高学年から高校卒業までの8年間、私は吹奏楽部で青春を過ごしました。その経験を活かし、吹奏楽の魅力を視覚的に伝えるインフォグラフィックを制作しました。今回は、吹奏楽で広く親しまれている楽曲を題材に、音の特徴をわかりやすく視覚化しています。

吹奏楽の魅力は、「楽器ごとの役割」「豊かな和音」 「曲の強弱」にあります。これらを視覚化するため、特徴的な和音を楽器の種類や数に変換し、色や形で表現しました。また、楽曲を小節ごとに区切り、「メインメロデイ」「リズムライン」など6つの要素に分類。それぞれの音の強弱や担当楽器をグラフ化し、視覚的に理解しやすくしています。

さらに、吹奏楽特有の楽器配置にも注目しました。たとえば、大編成のクラリネットは音量が控えめですが、後列のトランペットや手前のピッコロは少人数でも観客に鮮明に届きます。これらの配置や音響効果を図解することで、吹奏楽に馴染みのない方でも楽器の特性や音の広がりを楽しめるよう工夫しました。

音の変化や楽器の役割を視覚で楽しめるこの作品を通じて、吹奏楽の奥深さを感じていただければ幸いです。

吹奏楽の魅力は、「楽器ごとの役割」「豊かな和音」 「曲の強弱」にあります。これらを視覚化するため、特徴的な和音を楽器の種類や数に変換し、色や形で表現しました。また、楽曲を小節ごとに区切り、「メインメロデイ」「リズムライン」など6つの要素に分類。それぞれの音の強弱や担当楽器をグラフ化し、視覚的に理解しやすくしています。

さらに、吹奏楽特有の楽器配置にも注目しました。たとえば、大編成のクラリネットは音量が控えめですが、後列のトランペットや手前のピッコロは少人数でも観客に鮮明に届きます。これらの配置や音響効果を図解することで、吹奏楽に馴染みのない方でも楽器の特性や音の広がりを楽しめるよう工夫しました。

音の変化や楽器の役割を視覚で楽しめるこの作品を通じて、吹奏楽の奥深さを感じていただければ幸いです。

Tanaka Seminar